〜建築家・井上岳(GROUP)×編集者・花井優太×ATAMI ART RESIDENCEディレクター・吉田山 ATAMI ART GRANT 特別企画トークイベント レポート〜

「ATAMI ART GRANT 2023」にて、百瀬文のインスタレーション作品《Melting Point》の展示会場となった幸秀屋第一ビルにて、本作品の空間設計を行なった建築家の井上岳(GROUP)、『tattva』の編集長を務め、薬膳喫茶gekiyakuでは谷崎潤一郎にインスパイアされた作品を出展したクリエイティブ・ディレクター / 編集者の花井優太を迎え、ATAMI ART GRANTディレクターの吉田山とともにトークイベントを実施した。建築と編集を切り口に、市内外へ熱海の魅力が根付くには、どのようなしくみづくりの可能性があるか探られる回となった。

ガレージ空間の新しいあり方を提示する試み

井上岳/建築家。石上純也建築設計事務所を経て、GROUP共同主宰。建築に関するリサーチ、設計、施工を行う。主な活動として、設計『海老名芸術高速』『新宿ホワイトハウスの庭の改修』編著『ノーツ 第一号 庭』。また、バーゼル建築博物館、金沢21世紀美術館、NY a83、新宿WHITEHOUSE、ATAMI ART GRANTなどで展示を行う。

吉田山(以下、吉田):コロナ禍のピークも越えて、熱海の街にもインバウンドが高まっている印象です。近代化の影響もあり、熱海には名建築が多いので、それらがどのように展開していくと面白くなるか? 反対に、今後生まれる新築はどのようなものか? など、建物の観点から「熱海の未来」についてお話を進められたらと思います。

井上岳(以下、井上):私は2年前(ATAMI ART GRANT 2022)に所属しているGROUPとして展示に参加させていただきました。その時と今年度を比べると、ホテルニューアカオを中心としていた昨年度に対して各展示が街に散らばっていて、コーディネーターの方々が地元の方と交渉しながら場所をつくっていく過程が面白いと感じていました。

百瀬文さんの作品《Melting Point》の会場だったこの空間も、会期終了後から今日まで期間限定で残していただきありがたいです。普段、アーティストはギャラリーや美術館で、そこで、それまでに行われていた展示を踏まえつつ、それらとは違った空間のあり方を考えながら作品をつくっていると思います。今回展示会場となっていた、熱海に広がる空き地や空きテナントなどの場所たちが、いままでとは違った空間をつくる姿勢によって様々な可能性を提示していたと思います。

吉田:空間の仕上げについてはどのようなことを工夫されましたか?

井上:この会場のように、一般的にはコンクリートが剥き出しになったスケルトンな空間を与えられたときに、その風合いを活かしつつ自分の作品を立ち上げていくことが多いような印象があります。しかし、今回の百瀬さんからは、床や壁しかり、空間を構成する要素全てを仕上げる、という意識を感じました。この場所はもともとガレージとして使われていたのですが、従来あったシャッターを閉め、窓を閉じることで、全ての光のコントロールにまで気を配っていました。そして、百瀬さんとインストーラー(アート作品の制作や美術展の展示設営を担う人)として参加されたアーティストの森山泰地さんと施工現場で話し合いながら寸法の微調整をしていきました。

熱海の街をソフトとハードで解剖する

花井優太/1988年生まれ。クリエイティブ・ディレクター/編集者。世の中の文脈にフィットまたは先見性を持った戦略、クリエイティブ、情報設計など、企業や行政のコミュニケーション企画を行う。カルチャー誌『ケトル』副編集長などを経験したのち、2021年にブートレグからビジネス&カルチャーブック『tattva』創刊。同誌編集長。受賞歴に日経広告賞部門優秀賞、毎日広告デザイン賞準部門賞など。ATAMI ART GRANT2023レジデンスアーティスト。著書に『カルチュラル・コンピテンシー』がある。

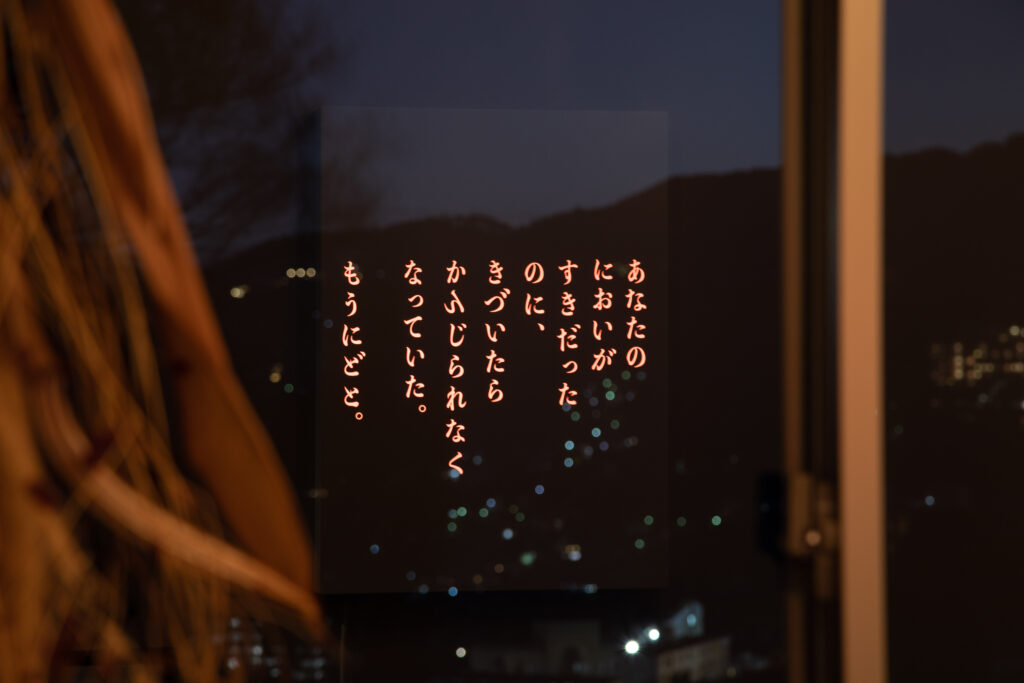

花井優太(以下、花井):僕は編集者として『tattva』という雑誌をつくったり、クリエイティブ・ディレクターとして広告をはじめとするコミュニケーションに携わる仕事をしたりしています。「ATAMI ART GRANT2023」では熱海とゆかりの深い谷崎潤一郎の著書『陰翳礼讃』に影響を受けた作品を出展し、薬膳喫茶gekiyakuへ常設される運びとなりました。

現在、横浜のとあるホテルの顧問をしていることもあって、街について考える機会が多いのですが、今日は「熱海の未来」をテーマにすると聞き、実際にどのくらいビジョナリーなことを話せるだろうかと悩みながら来ました。

まず投げかけてみたいのですが、「なぜ、戦後観光地として栄えた熱海が一度下火になっていたのか?」という問いが浮かびました。その回答として、海外旅行が身近になり、観光のコンテンツが増えたこと、ホテル中心的なスキームにより、ホテル内で全てが完結してしまい、観光客は外に出て街を巡らず、回遊がなくなっていったこと、大きくこの2つが考えられるのではないかと思います。

後者に関しては、街が生まれ変わる上で新しくなっていく建物というのは、外から来た人たちを閉じ込めるものになってはいけないと思います。人々が出入りする流動性の中で、いかに交流が生まれていくかが重要です。

そして、そのために必要なのが建物だとは限りません。ここでお弁当を喩えに挙げてみますと、お弁当をつくる側の人はお弁当「箱」を気にするのですが、それを食べる側の人はほとんど箱のことは気にせず、中身の食べ物を気にします。雑多に言えばこの食べ物にあたるのが街における「ソフト」の部分だと思います。もちろん、安心安全な状態で食べることや彩りまで考えると箱が重要です。でも「熱海にどのようなソフトやしくみがあれば良いか?」という視点からまず考えることで、自ずと箱となる建築などのハード面が見えてくるのではないでしょうか?

井上:一般的に、20世紀のモダニズム運動は、ファッションやインテリア等の他分野を廃した純粋化を目指した建築運動が起こったとされ、そして、その流れは現在まで続き、私たちも他分野から切り離された「建築」の設計をしていると感じることがあります。実際には、建築家・建築史家のマーク・ウィグリーによるとモダニズムは他分野が交わる運動だったそうです。私たちはモダニズムの歴史が切り離したファッションやインテリアなどを再び交えた先に、建築がどうなるかを考えたいという思いがあります。そして、アートの会場構成は、それらが交わった空間をつくる可能性があると考えています。

自由なふるまいを生む「居間」の機能

花井:大雑把ですが、西洋建築は予め決められたスペースを割り振っていくのに対し、日本家屋は増築などを前提とした造りで、用途によって柔軟に姿形を変えていく性質があると思います。中でも「居間」はその使い方が定まっておらず、何をすることも許される空間だと感じます。そんな居間の秘密を解き明かすことができれば、オープンスペースという概念がより良くなっていくんじゃないかと思うんです。

井上:建築家の磯崎新は、丹下健三のもとで働き、その後独立しました。丹下は代々木体育館などの設計で知られていますが、磯崎は丹下建築のその次の建築のあり方を考え、立方体の集積を基本構造とした建築を発表していきました。磯崎の立方体の空間というのは、設計者の身体性やふるまいが反映されず、使い手が空間をつくっていく特徴があり、この設計者の身体性が消えていくような空間は、読み換えていくと花井さんがおっしゃる居間のあり方とも通ずるのではないかと思いました。

また、ホテルに引きこもってもらうという動向と、外からの人を受け入れながらも住宅の中に存在する居間に妙な親和性を感じていて、閉ざされているということが逆に人にひらかれていく要素になるのかもしれないと思いました。このトーク会場も外からは何をやっているのか見えないし、まるで引きこもりを助長するような空間ですが、だからこそ魅力的で豊かな体験ができるということがあるかもしれません。一方で、外から何をしているかわからないということは、訪問者を増やすための告知方法など、ソフトのしくみが自ずと必要になるのかもしれません。

花井:コミュニティデザインの分岐点にもなる、“クローズド”の概念ですね。僕はこの世のほとんどのサービスは会員制型か、インフラ型に分かれると考えています。インフラは誰にでもひらかれたものですが、当たり前の存在になると、その状態でなくなったときにネガティブな感情を引き起こしてしまうことがあります。通信キャリアの電波障害が起きた時や、電車が遅延した時に見られる光景などがわかりやすいでしょう。当たり前になると、誰も有り難がらなくなる。特別であるためには、閉じなければならないこともあります。仮に地元の人と外から来た人とが交流できる場所をつくるとしても、それはイコール全てをオープンにすることではないと思います。

吉田:「ATAMI ART GRANT」も、展示会場のマップを見るとひらかれたような印象を与えるものですが、実際に訪れてみると建物の中で何をやっているかが表面的にはわからないといったクローズドな部分があると思います。

花井:クローズドな状況に対して、時には「わかりにくい」という指摘も想定されます。街のあり方として何を育てていきたいかによってひらき方が変わってくるので、議論すべきポイントだと思います。

僕は編集の仕事をしていますが、常にそこにあるものを組み合わせることは情報の羅列であり、本質的な編集とはいえないと考えています。では何が編集かというと、まだない虚構や仮説を遠くに投げてみるという作業だと思います。すると情報の道筋ができ、浮かび上がってきたある一つのリアリティに飛び込んでもらうという体験を創出することができます。その後に人々の知覚が表出するのだと思います。

建築も、ないものを設計して建てていくという点で編集の営みと似ているのではないでしょうか。井上さんは、普段どんなことを考えながら空間をつくっているんですか?

井上:最近はコンテクストを意図的に増やしていくことを考えています。何か設計する際に、一人の設計者がすべてを決めていくのではなく、その決定者が複数いる状態をどのようにつくれるかを考えています。例えば、アトリエ付アパート「海老名芸術高速」では、建築教育がバックグラウンドではないアーティストの方々にも設計者として入っていただき、共同で設計を行ないました。その設計手法は、アーティストの方々とともに空間を考えていく会場構成にも通ずるところがあります。

熱海の魅力を拡張する編集の可能性

吉田山/富山県出身アルプス育ち。ATAMI ART RESIDENCE プログラムディレクター。生活環境と山脈や土地の風景の2つをつなぐ身体からの経験や歴史や生活インフラを組み合わせたアウトプットを展開するアート・アンプリファイア。近年の主なプロジェクトとしては、自身のアートワークとして『都市GENEの抽出・反転・流通』(BankART Station,横浜,2024)『MALOU A-F』(やんばるアートフェスティバル,沖縄,2024)、キュレーション制作として 『AUGMENTED SITUATION D』(CCBT 渋谷駅周辺,東京,2023)『風の目たち』(ジョージア&トルコ,2022-)、『のけもの』(アーツ千代田3331屋上,東京,2021)、『インストールメンツ』 (投函形式,住所不定,2020)等。

花井:先ほどのソフトとハードの話に戻ると、芸術祭はソフトになりうると思っています。フランスの哲学者、ミシェル・ド・セルトーによる『日常的実践のポイエティーク』という論考の中に、「戦略と戦術」に関する内容があります。要約すると、戦略とは俯瞰して外側から考えることであり、戦術とは厳しい状況でも生活の中で生き抜く術、つまり当事者のふるまいを指すという旨です。では、熱海に置き換えてみると、ホテルで完結させるようなシステム構築は戦略で、街歩きを誘発させることを考えるには戦術的視点が必要であるように思う。

少し話はズレますが、熱海ってリモートワークできる場所が少ないですよね(笑)。ちょっとここではやりづらい、と感じる部分に価値があるとも思いますが。地元の人と外から来た人が隣り合わせて、地域の日常が垣間見える環境には生まれるセレンディピティがあるかもしれない。それを実現しうるソフトはなんだろうって思うんですよね。

吉田:熱海にはオーバーツーリズムの課題についても度々議論に挙がりますが、人が集まる場所はごく限定的で、あまり人が訪れない場所も多くあり、そこに編集可能性が隠されているのではないかと思います。その点に対して「ATAMI ART GRANT」からも一石を投じられるかもしれません。2023年度は『巡 voyage』をテーマに、各地に散らばった展示会場を街とともに巡っていただき、さらに街の外れに位置する「ATAMI ART VILLAGE」と称した会場をメイン会場と銘打って、これまで人が訪れてこなかったような場所にまで導線を敷きました。

GROUPは、2022年度に映像を用いた作品を出展してくださいましたよね。

井上:はい、《浴室の手入れ/Repair of a Bathroom》という作品です。ちょうど薬膳喫茶gekiyakuとゲストハウスyutorieに隣接する空き地に浴槽だけがポツンと残っていて、それを修復しながらそのお風呂を取り巻く歴史について、オーナーや当時を知る方々へのヒヤリングや資料を通してリサーチを重ねました。すると、噂のひとつに女中さんが暮らしていたという話が出てきました。そこで、その彼女の1日を再現するような映像を制作し上映しました。ここにかつて建っていたであろう住宅図面をリサーチからつくり、その上で会場の草木を敷き詰めていくことでその平面図を再現しました。

《浴室の手入れ/Repair of a Bathroom》撮影:竹久直樹

熱海には水回りや風呂だけの痕跡が散見されますが、それはその部分が背景を支えているので、土地の崩れ防止のためにあえて残しているもので、それが建築に現れているんです。

花井:僕も当時拝見しましたが、ゴーストが立ち上がっていて良かった印象です。建物の幽霊というところが興味深いですね。

地元の人々に愛されるしくみを重ねる

井上:花井さんが作品で取り上げられていた谷崎潤一郎は、戦争の影響で熱海に移り住んでいましたが、『陰翳礼讃』(1933年, 日本評論社)で日本の美学を謳いつつ、『東京をおもふ』(1934年, 「中央公論」内, 中央公論新社)というエッセイの中では、関東大震災で被害を受けた東京に関して、やっと人々は西洋の家に住み、洋服を着て暮らすようになったのだ、という主旨の記述があり、谷崎の西洋への強い憧れを感じ取ることができます。熱海も西洋に寄っていく傾向がありながら、それでいてなくなってしまう文化をしっかり見つめていくようなノスタルジーがあるように感じます。

《熱狂的なまがいもの》撮影:鈴木竜一朗

花井:谷崎の主張は両儀性を含めて全て地続きであるということだと思います。内と外の行き来、その間に入ったときのエポックを見据えていたのではないでしょうか。

吉田:東京化していないということがあると思いますね。私は熱海には4年ほど通っていますが、毎回訪れるたびに新鮮に感じます。知らないことがまだまだあるんです。

花井:地形が特殊だと、土地と身体性とが結びついて、その土地だけの時間と身体性が生まれるということがユニークだと思います。熱海だと坂が多く、行きと帰りでは所要時間が異なります。熱海がもつ時間と身体性を活かしながら、半開きの居間をつくりたいですね。

そして、まずは地元の人がほしいものをつくるべきだと思います。外から来た人は面白そうなところへと自然と集まってくるので、すでにされている素晴らしい取り組みもたくさんありますが、内から盛り上がっていくようなスペースがもっとできるといいですよね。

井上:私はこの街の歴史が記録されて残り続けてほしいと思います。熱海には、必ずしも恒久ではない建築があり、「継続しない混沌さ」という良さがあると感じます。その混沌が積み重なって熱海の価値になっていく、という可能性を追求したいです。

吉田:熱海市内外の人々に対して「居間」のようなあり方をどう設計できるか、今後の「ATAMI ART GRANT」でも引き続き考えていきたいですね。本日はありがとうございました。

ライティング:須藤菜々美